Le Palais de l’Athénée, carrefour genevois du savoir et des arts

Haut lieu culturel du centre-ville genevois, le Palais de l’Athénée abrite depuis 1864 la Société des Arts. Ce bâtiment classé, à l’architecture néo-Renaissance, mêle décors remarquables, archives foisonnantes et programmation contemporaine. En dialogue constant entre mémoire et création, il incarne une tradition vivante de transmission, d’engagement et d’ouverture. Conçu dès l’origine comme un outil collectif, le Palais continue d’accueillir idées, formes, savoirs et rencontres. Il se présente comme un lieu d’expériences, où l’histoire n’est jamais figée.

Un manifeste architectural genevois

Inauguré en 1864 sur l’ancien tracé des fortifications, le Palais de l’Athénée est le fruit du legs de Jean-Gabriel Eynard. Pensé pour accueillir durablement la Société des Arts, il est conçu par les architectes Gabriel Diodati et Charles Schaeck, qui y développent un langage néo-Renaissance à la fois élégant et symbolique. L’historien David Ripoll souligne dans son dernier ouvrage Genève, la ceinture Fazyste, 1850-1914 combien cette architecture traduit une volonté de rayonnement intellectuel au cœur de la ville. Sa façade rythmée par des colonnes corinthiennes, des balustrades et des bustes – notamment ceux de Rousseau, Bonnet, de Saussure – s’inscrit dans une monumentalité discrète. Les sculptures de Dufaux, Menn et Dorcière renforcent cette iconographie dédiée aux figures de l’art et du savoir. L’intérieur, sobre et lumineux, multiplie les jeux de perspectives, les contrastes de matériaux et les effets de profondeur. La déclivité du terrain est exploitée avec intelligence, organisant une circulation verticale qui reflète la hiérarchie des fonctions. Classé monument historique dès 1979, le Palais de l’Athénée conserve une puissance expressive intacte.

© Magali Girardin

En dialogue constant entre mémoire et création, il incarne une tradition vivante de transmission, d’engagement et d’ouverture.

Une société savante en mouvement

La Société des Arts (SDA) naît en 1776 dans le sillage des Lumières genevoises. Dès ses débuts, elle encourage la création artistique, le progrès technique et l’innovation dans les domaines de l’industrie, du commerce ou de l’agriculture. Elle met en place un système de sections thématiques, organise des concours, édite des rapports, soutient les jeunes talents. L’enseignement du dessin, outil de base commun aux métiers d’art et aux sciences appliquées, devient un pilier. En 1789, la SDA inaugure la première exposition publique d’art à Genève, prélude à une tradition d’accueil des artistes émergents. Cette volonté de diffusion des savoirs se traduit aussi par la fondation d’écoles professionnelles – dont l’École d’hor-logerie en 1824 –, d’ateliers collectifs, et d’une large palette de bourses et d’encouragements. Aujourd’hui encore, la Société fonctionne selon un modèle collégial, porté par des membres bénévoles issus de milieux variés. Elle anime un réseau vivant d’intervenants, de partenaires, d’institutions et de créateurs. Sa programmation mêle expositions, résidences, concerts et conférences. Par sa plasticité et son ancrage local, elle occupe une place singulière dans le paysage culturel suisse, à l’intersection des enjeux de fond et des formes contemporaines.

Des volumes pensés pour durer

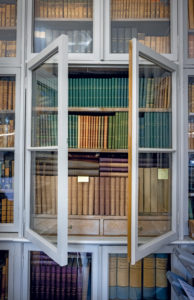

Conçu pour accueillir une pluralité de fonctions, le Palais s’organise autour d’un escalier monumental, véritable colonne vertébrale du bâtiment. Dès l’entrée, le vestibule mêle peinture en trompe-l’œil et marbre véritable : si le « faux » domine, le vrai n’est pas totalement absent, apportant un subtil jeu d’illusions. Ce premier espace donne accès à la Salle des Abeilles, ornée de motifs évoquant la force d’un collectif à l’œuvre dans un esprit de collaboration. Restaurée en 2013, la salle conserve aujourd’hui sa vocation cérémonielle. À l’étage, les anciennes salles d’exposition bénéficient d’un éclairage zénithal grâce aux verrières d’origine. Au rez inférieur, les espaces patrimoniaux rassemblent ouvrages anciens, catalogues, publications et archives issues de la SDA que chercheurs, étudiants et historiens peuvent consulter dans un lieu dédié. L’ensemble offre une grande souplesse d’usage, sans jamais trahir la sobriété et la clarté de l’organisation d’origine.

Révéler la mémoire par la matière

Les dernières étapes de restauration entreprises depuis 2011 ont permis de redonner vie aux décors intérieurs tout en réinterrogeant les usages du lieu. Après les interventions dans la Salle Crosnier et dans la Salle des Abeilles, c’est la Salle Saint-Ours qui a fait l’objet d’un important chantier. D’anciens décors peints y ont été découverts sous plusieurs couches de blanc : colonnes fictives, inscriptions, motifs floraux et trophées artistiques, exécutés en grisaille par Jean-Jacques Dériaz. Datant de 1864, ces peintures étaient restées invisibles depuis près d’un demi-siècle. Leur restauration a nécessité des relevés manuels, des analyses pigmentaires et un travail stratigraphique rigoureux, mené en lien avec le Service des monuments et des sites.

Parallèlement, un recensement des œuvres présentes dans le bâtiment a été engagé : tableaux, dessins, gravures, sculptures et autres objets.

Un trésor documentaire à explorer

Le Palais conserve un ensemble exceptionnel d’archives. Procès-verbaux, plans, correspondances, catalogues, estampes, photographies : ce fonds couvre plus de deux siècles d’activité. En 2016, un chantier d’inventaire et de numérisation est lancé, accompagné par une refonte des espaces de conservation. Ce travail a permis d’in-dexer plusieurs milliers de pièces, de créer une base de données et de préparer un portail numérique accessible au public. Parallèlement, un recensement des œuvres présentes dans le bâtiment a été engagé : tableaux, dessins, gravures, sculptures et autres objets. Chaque objet est photographié, décrit et documenté. Ce fonds alimente des recherches universitaires ainsi que des projets éditoriaux. Il est aussi utilisé comme source par les artistes en résidence. Des croquis préparatoires, des notes manuscrites ou des plans techniques forment pour les créateurs un matériau précieux qui transforme l’archive en levier de création et en outil de transmission.

Une mémoire à transmettre

Depuis ses origines, la Société des Arts a inscrit l’enseignement au cœur de ses missions. Elle fut l’une des premières institutions genevoises à proposer des classes de dessin ouvertes à tous, mêlant pratique artisanale et réflexion scientifique. Cette volonté d’inclusion perdure aujourd’hui à travers des partenariats noués avec des écoles, des universités et des fondations. La salle de consultation permet aux chercheurs comme aux étudiants d’accéder aux documents historiques. Les résidences actuelles invitent les jeunes artistes à se confronter à cette matière vivante. Cette circulation des savoirs – entre générations, disciplines et formats – fait du Palais de l’Athénée un lieu d’apprentissage actif, où la transmission n’est jamais descendante, mais toujours partagée. L’architecture du bâtiment s’y prête : ses proportions, sa lumière, ses seuils favorisent la circulation et les échanges.

Le Palais s’organise autour d’un escalier monumental, véritable colonne vertébrale du bâtiment.

Habiter l’art, activer le lieu

L’édifice n’est donc pas un sanctuaire figé puisque chaque année, il accueille une multitude d’événements : expositions, conférences, concerts, colloques. Les expositions d’art contemporain y tiennent une place essentielle, notamment dans la Salle Crosnier, dédiée depuis les années 1970 à la jeune création. De nombreuses carrières artistiques y ont été lancées, et l’espace continue de faire émerger des démarches singulières, souvent audacieuses.

Sylvain Wenger

Responsable de projet

Historien de formation, Sylvain Wenger découvre les archives de la Société des Arts en travaillant sur sa thèse consacrée à la circulation des savoirs techniques au XIXe siècle. Il y trouve un corpus inattendu, riche, fascinant. « Je suis tombé sur des documents exceptionnels. Très vite, ce matériau est devenu bien plus qu’un simple objet de recherche : un point de départ pour repenser le rôle de l’institution. »

Le Palais est une maison que l’on n’a pas encore complètement racontée. Chaque salle, chaque escalier a quelque chose à dire.

Ce travail d’exploration initial se prolonge aujourd’hui par une mission concrète : la conception de la saison anniversaire des 250 ans de la SDA, prévue pour 2026–2027. Le fil conducteur ? Le trait. Dessin, esquisse, ligne, narration graphique : autant de manières d’aborder l’histoire de la Société, depuis ses premières classes de dessin jusqu’aux pratiques contemporaines. « Le dessin relie l’origine artisanale et industrielle de la SDA à des formes plus actuelles, expérimentales. »

La programmation comprendra des expositions, des performances, des concerts dessinés, des ateliers. L’objectif : conjuguer accessibilité – par des formats ouverts, sensibles, collaboratifs – et exigence, grâce à une forte valeur artistique, à l’appui de la recherche et à des intervenants de haut niveau. Le Palais deviendra ainsi un terrain de création autant qu’un outil de médiation, en prise avec des enjeux de société, en particulier la promotion de la formation professionnelle. L’événement vise à fédérer les forces vives de Genève, dans une logique d’écosystème culturel élargi. Ce projet est aussi l’occasion de clarifier ce qu’est aujourd’hui le Palais de l’Athénée. « C’est un lieu complexe, à entrées multiples, avec une image assez floue pour beaucoup. Il s’agit de le raconter, de le rendre lisible. »

L’enjeu est donc autant spatial que symbolique : « Le Palais est une maison que l’on n’a pas encore complètement racontée. Chaque salle, chaque escalier a quelque chose à dire. » Et au cœur de cette dynamique, une notion revient souvent : l’interdisciplinarité. « La SDA a toujours été un lieu de croisements. L’enjeu est de faire dialoguer les archives avec les artistes, la mémoire avec les projets. » Au fond, pour Sylvain Wenger, ce jubilé ne célèbre pas simplement une date. « C’est une façon de redire en quoi ce lieu compte. Une manière de faire vivre une tradition, non pas figée, mais mouvante, ouverte et tournée vers la nouveauté. Une mémoire qui reste un levier pour penser le présent. »

Etienne Lachat

Secrétaire général

Secrétaire général de la Société des Arts depuis 2013, Etienne Lachat est arrivé à un moment charnière. « On avait une institution puissante, mais très peu lisible. Des trésors entassés, peu classés, peu valorisés. Il fallait mettre de l’ordre, structurer, transmettre. » Rapidement, il identifie le besoin d’un inventaire global, autant pour les archives que pour les œuvres d’art conservées dans le Palais. « On ne savait pas toujours ce qu’on avait. Il fallait documenter, rendre consultable, partager. »

Valoriser le patrimoine, soutenir la création, transmettre les savoirs : tout cela n’a jamais cessé. Il s’agissait simplement de lui redonner des moyens.

En 2016, Etienne Lachat lance un vaste chantier de numérisation. Un portail en ligne est créé pour consulter les fonds. Une salle de consultation est aménagée dans le bâtiment. Des collaborations se nouent avec des universités, des écoles, des chercheurs. « On voulait que le Palais ne soit pas un musée fermé, mais une ressource vivante. » Et surtout, il était nécessaire de reconnecter la SDA à ses missions d’origine. « Valoriser le patrimoine, soutenir la création, transmettre les savoirs : tout cela n’a jamais cessé. Il s’agissait simplement de lui redonner des moyens. »

Ce programme transdisciplinaire a aussi permis de rajeunir le public du Palais, notamment grâce aux résidences curatoriales et aux expositions hybrides accueillies dans la Salle Saint-Ours. Les collections internes, jusque-là peu visibles, sont également inventoriées : tableaux, dessins, gravures, photographies et sculptures. Un travail de fourmi, mené avec méthode. « Chaque pièce est photographiée, documentée, intégrée à une base de données. C’est un processus long, mais essentiel. » Cette structuration progressive permet à la SDA d’élargir ses publics, de renforcer ses partenariats, et de renouer avec un rôle de plateforme culturelle.

« On redonne du sens à des objets, à des documents, à des espaces. » : pour Etienne Lachat, cette démarche n’est pas un simple travail administratif. « Il y a une dimension émotionnelle très forte. On touche à l’histoire intime de Genève. On redonne une voix à des générations d’artistes, de penseurs, d’artisans. » Et l’avenir ? « Il passe par la continuité. Consolider ce qui a été engagé, garder l’élan, maintenir cette ouverture. Le Palais doit rester un lieu d’accueil, de projets et de curiosité. »

Nelson López

Président et architecte

Architecte de formation et de métier, président de la Société des Arts, Nelson López a une double responsabilité : celle de préserver le Palais de l’Athénée, tout en l’ouvrant à de nouvelles dynamiques. « C’est un lieu exigeant. Classé, dense, précieux. Chaque intervention doit être justifiée, respectueuse, réfléchie. Mais cela n’empêche pas l’audace. » Dernier chantier en date : la restauration de la salle Saint-Ours, longtemps louée à une galerie privée. « On a décidé de lui redonner sa fonction d’origine : un espace d’exposition permanent. »

On est dans un lieu qui a une âme, une mémoire, mais aussi une énergie. Et c’est à nous de l’entretenir.

En cours de travaux, une surprise attend l’équipe : la découverte de décors peints du XIXe siècle, signés Jean-Jacques Dériaz, recouverts depuis les années 1970. « C’était un moment fort. Voir réapparaître un langage pictural ancien, sous les couches de blanc, c’est une forme de résurrection. » Cette opération a été menée en étroite collaboration avec le Service des monuments et des sites. « Chaque geste est contrôlé, accompagné. On dialogue en permanence avec les experts, les historiens, les artisans. C’est un travail collectif. » L’attention portée à chaque détail permet de maintenir l’âme du lieu, sans jamais figer sa lecture. C’est une architecture ouverte, capable d’accueillir des usages en évolution.

Pour Nelson López, la restauration est avant tout un acte d’écoute. « Il ne s’agit pas de figer un bâtiment dans une époque donnée. Il s’agit de retrouver son esprit, de réactiver ses intentions, de prolonger sa vocation. » Ce souci de cohérence traverse toutes les actions menées sous sa présidence. « On essaie de faire les choses bien. Pas de travestir, pas de plaquer une esthétique. Mais d’intervenir avec honnêteté. » Le Palais est un organisme vivant : il évolue, respire, accueille. « C’est cette capacité à conjuguer passé et présent qui me touche le plus. On est dans un lieu qui a une âme, une mémoire, mais aussi une énergie. Et c’est à nous de l’entretenir », conclut Nelson López.